甘薯风味。“黑”的风格。

追求到极致而诞生的《黑雾岛》的本质究竟是什么?

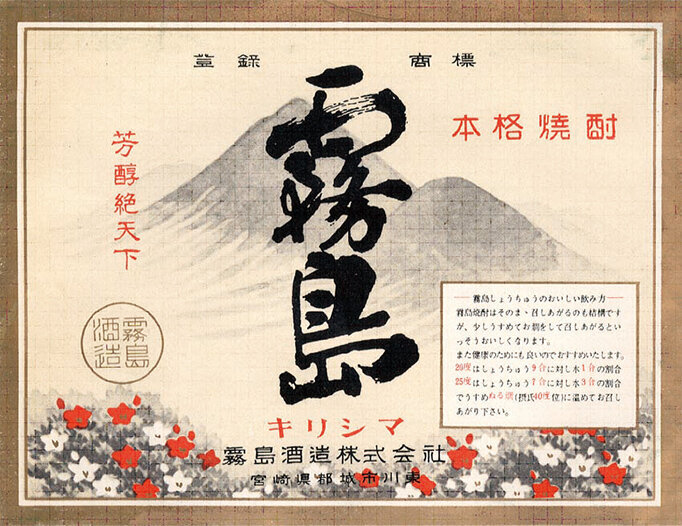

说到雾岛酒造,就不能不提到 "黑雾岛"。它的诞生是如此的震撼,将成为品牌飞跃发展的重要转折点。

即使在推出 30 多年后的今天,黑雾岛仍然被人们长期广泛饮用。这种口味是如何创造出来的?

我们采访了酒质开发部的奥野博纪,他是当时开发团队的一员,并从第二任社长——江夏顺吉继承了调配技术。

正是当时的产品开发主管,前任董事长兼专务的江夏拓三提出了 "打造黑色烧酒"的想法。

黑芝麻和黑醋等 "黑色产品"在当时风靡市场。竞争者云集的烧酒行业中,我们公司增长乏力,因此有危机感。在这一背景下,公司决定开发一种黑曲酿造的正宗甘薯烧酒,以取代一直是行业主流的白曲酿造。

奥野回想起那段日子说:"我并没有直接听到,但听说在高级管理层会议上有很多人提出抗议。※1",

此外,只有当时在研究开发部工作的奥野和他的上司两位负责品尝。

在口味方面,拓三和销售人员表示希望烧酒能有"浓郁而甜美的口感"。

"雾岛 ※2 "是我们的主要产品。*2能是由于酵母中乙酸的影响,酸味相对较强。在开发新产品口味的过程中,我们特别意识到需要消除酸味,并实现前前任社长顺吉作为基准所设定的 "甜味、鲜味和圆润感"的平衡。

※1 相关故事请见此处

※2在公司成立初期以 "正宗烧酒雾岛"的名称推出,于2015 年使用白曲以"白雾岛"的名称重新推出的正宗甘薯烧酒。

最困难的部分是选择曲和酵母。

即使采用黑曲酿造,其风味会根据曲本身的特性、曲与酵母的搭配以及配料的平衡而有所变化。可能性无限,但另一方面,也有很多地方与预期不符。这个过程就像一场漫无边际的寻宝过程,你必须从中找到正确的答案。从順吉那里继承下来的精髓和特色对奥野创造出这种味道提供了巨大的帮助。

其中一个是順吉制作的各种黑曲酿造的烧酒原酒的样品。"质量是最大的服务",顺吉在这个信念下对烧酒的味道追求到底,并留下了大量样品。

奥野深情地回忆起那段日子说:"如果没有这些样品,开发工作可能要花费更长的时间。"

另一个因素是奥野从新员工开始10多年来从顺吉身上学到的"坚持"。这成为了开发的指导原则。

“顺吉社长常说,‘真正的调酒师,是能够分辨出千分之一的细微差别的人’,他是一位绝不妥协的人。我听从了他的教导,在研发黑雾岛的两年里,每天测试大约100种不同的调酒配方,最终只改变几个百分点的成分,反复检验。”

另外,在配方平衡的判断方面,也遵守顺吉的教诲。

“顺吉的想法是,即使有一些缺点,如果<甜味、鲜味、圆润感>的三个平衡是好的就要优先考虑它。“只有优等生的班级没有意思。顽皮的孩子,安静的孩子等各种个性的孩子聚集的班级更有趣。”,也就是说,通过混合具有各种个性的原酒,可以展现味道的膨胀和深度。调酒时我主要考虑如何扩展优点,而不是消除一些缺点。这个想法也被后辈调酒师继承。”

与此同时,拓三走访了在种子岛使用黑曲酿造传统烧酒的酿酒厂。这让他明确了心中的理想口味。回到都城后,他立即与奥野分享,并嘱咐奥野“改进这个方向”。拓三所寄予的情感与奥野等人追求的口味不谋而合,经过三个月的反复打磨,“黑雾岛”终于完成了。

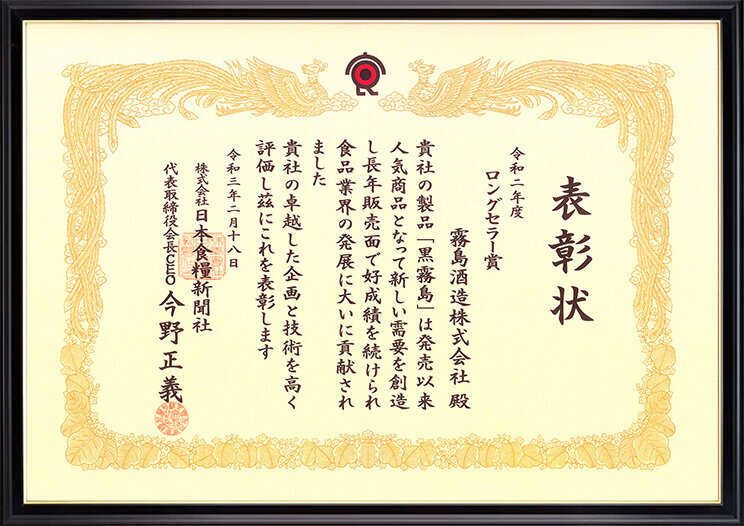

"黑雾岛"走过的路程,正由它在日本全国持续畅销的现状所证明。

奥野说:"我们当然对酒的质量有信心,但我们认为黑雾岛是针对给习惯饮用、喜爱烧酒的人的产品,因此我们没有想到它能被不熟悉烧酒的顾客接受,并如此受欢迎。"

奥野对"虽然它是甘薯烧酒,但并没有甘薯的浓烈气味"这个评价特别感到困惑。

奥野说:"起初我想'明明我们很注重的就是甘薯的风味?'。但最终我们意识到了,我们认为典型的甘薯风味对顾客来说是清新怡人的味道。

顾客一定感受到了'甘薯风味'的核心——饱满、柔和的甜味和温暖。这就是黑雾岛特色的形成过程。

奥野和他的团队创造的 "黑雾岛",从当时几乎没有改变味道。不过,奥野说,有一天可能要改变味道。

“有一天年轻人不再喝烧酒的时候,保留传统当然很重要,但我认为重新考虑口味以适应时代也是一种选择"。

如果真的发生了,自然会有反对的声音。这样的转折点是否真的会到来尚不得而知,但无论黑雾岛未来走向何方,从顺吉到奥野,再从奥野到后辈们传承下来的信念,都必将毫无保留地倾注在酿造烧酒的工作中。

这样,黑雾岛将继续作为雾岛酒造的核心支柱向前迈进。

※请勿向未满20岁者分享酒类信息。